通知公告

MORE>- 【通知】“芙蓉花開...[2017-08-31]

- 【重磅來襲】迎十九...[2017-05-04]

- 新開設【文學天地】...[2017-05-03]

- 《書畫藝術報》全新...[2017-01-23]

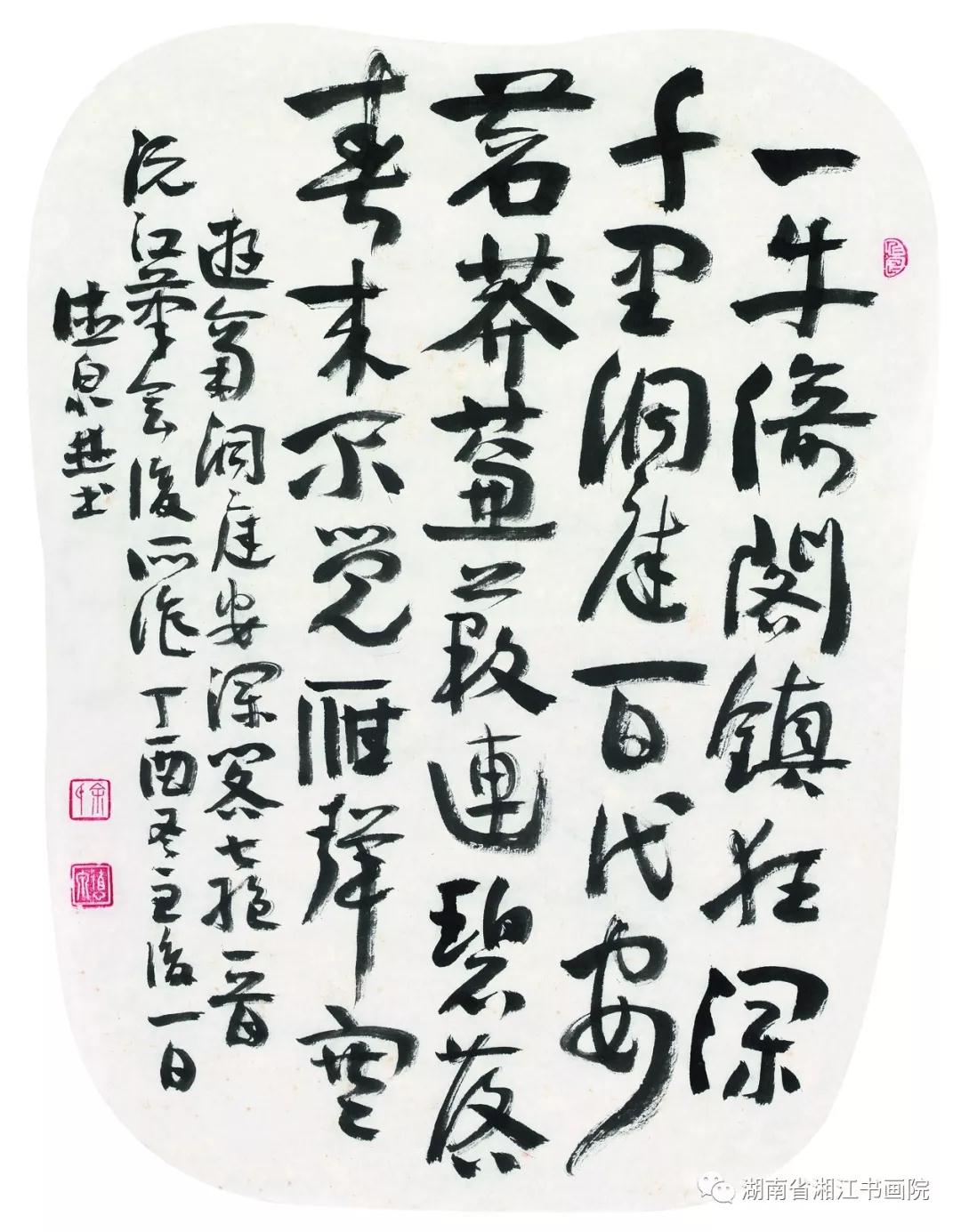

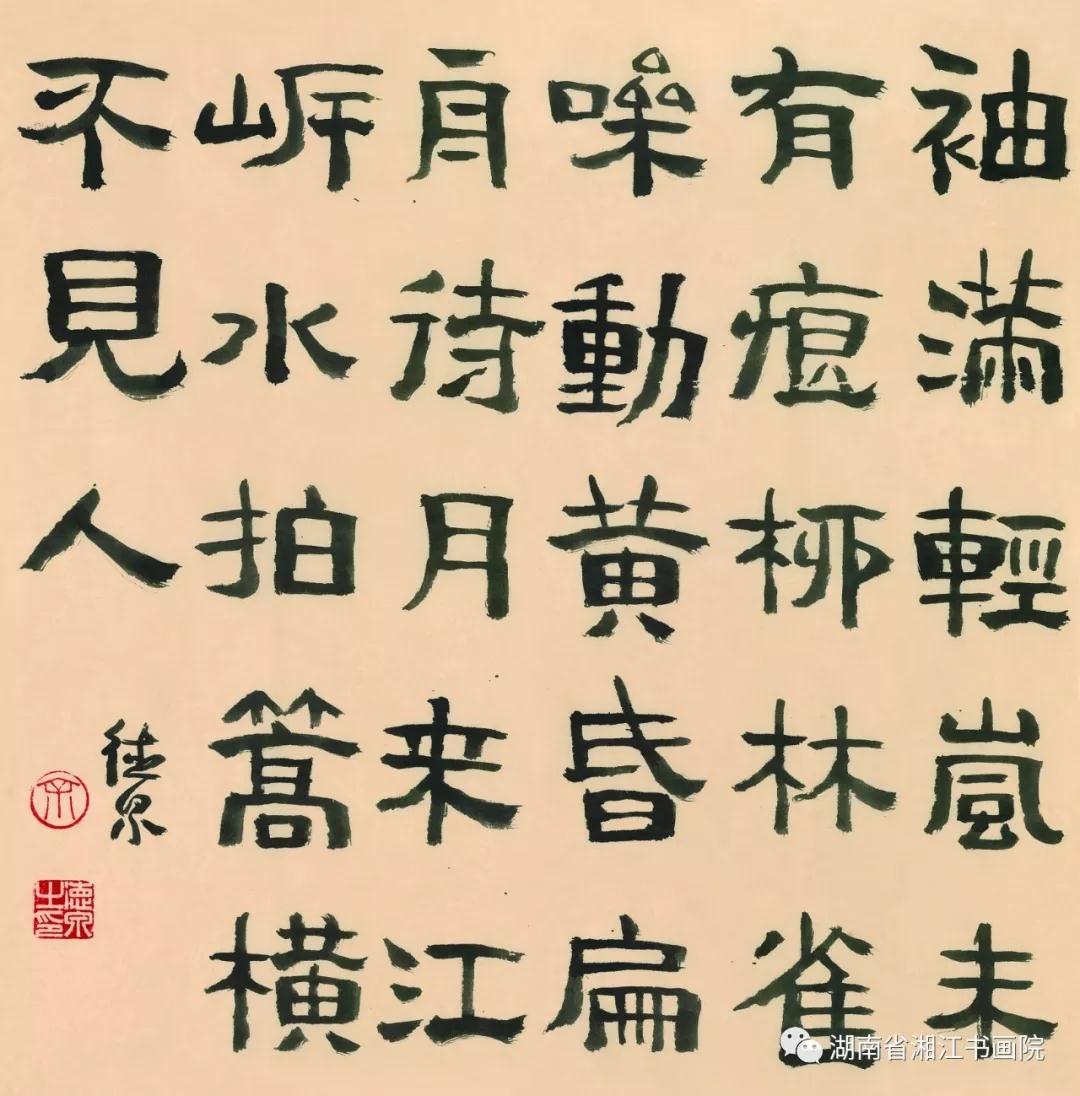

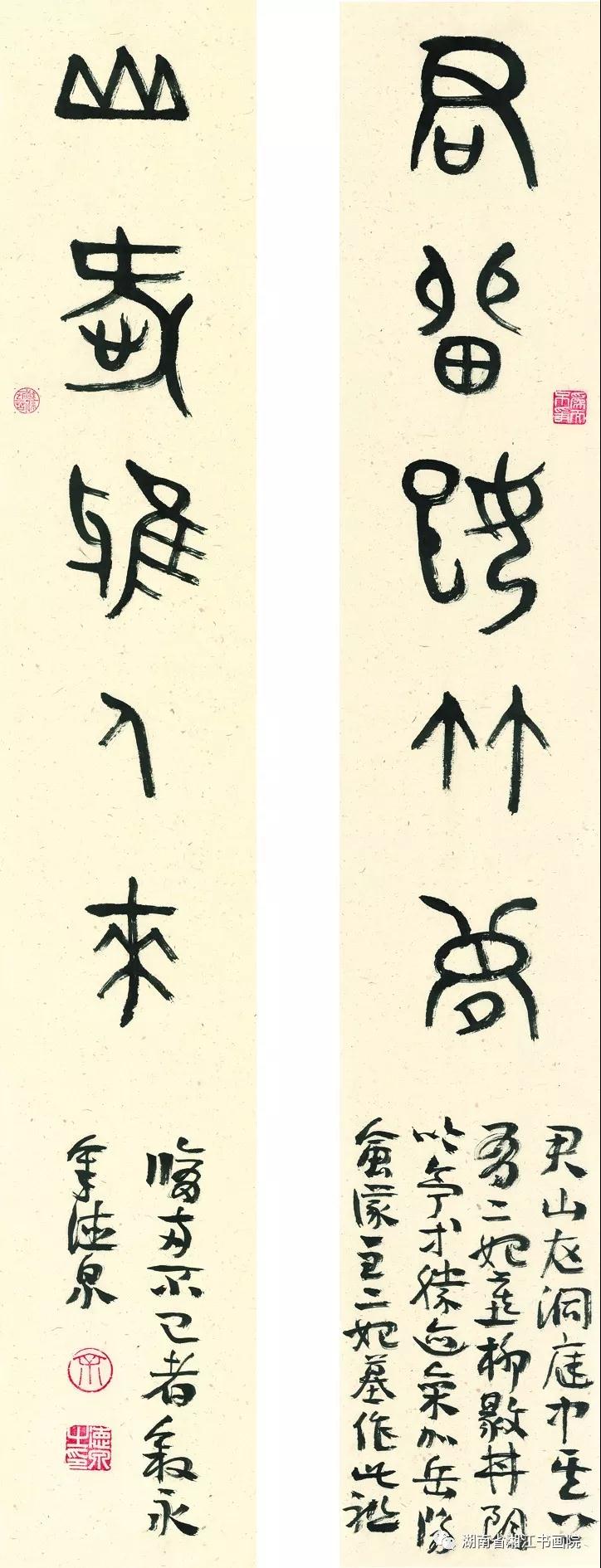

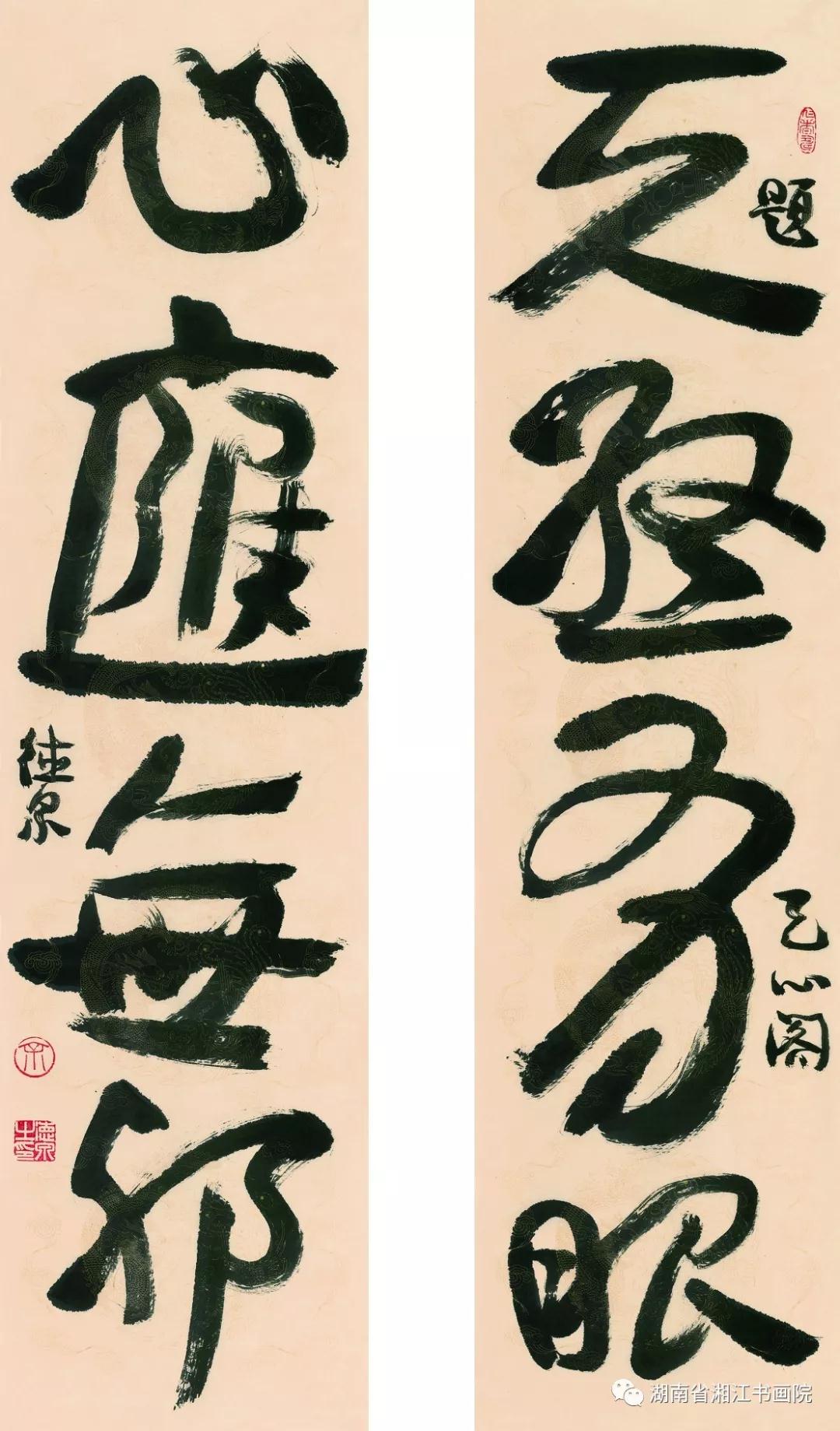

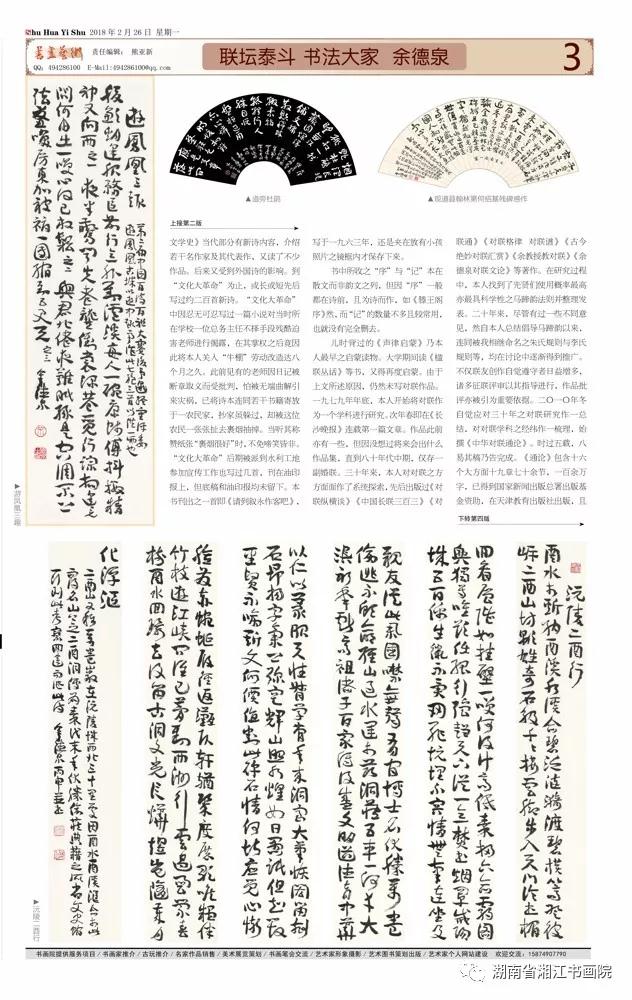

【第684期】《書畫藝術報56期》——“余德泉題詠湖南”書法展特刊

點擊數:10622018-03-07 15:53:18

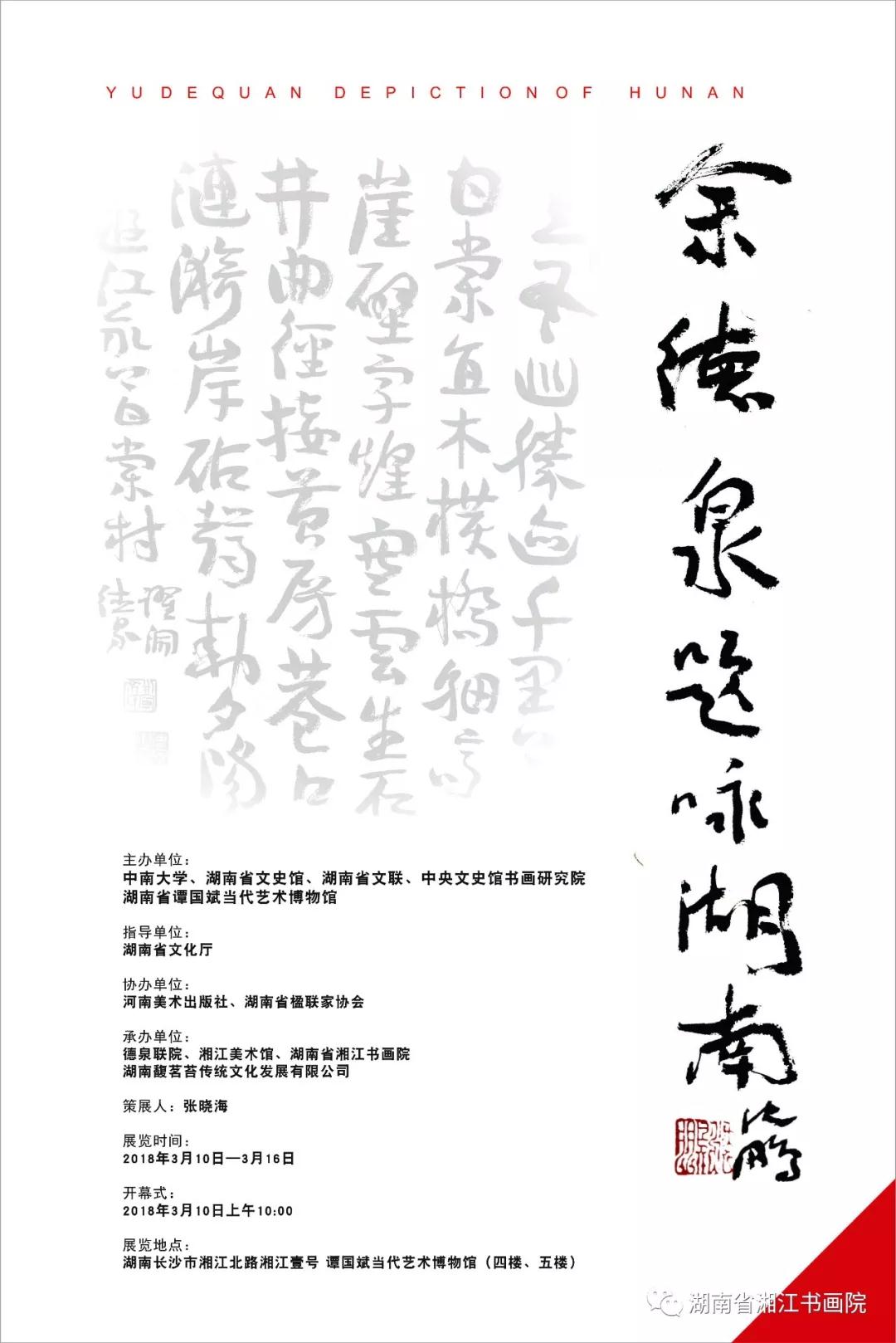

開幕式:

2018年3月10日上午10:00

展覽地點:

湖南長沙市湘江北路湘江壹號 譚國斌當代藝術博物館(四樓、五樓)

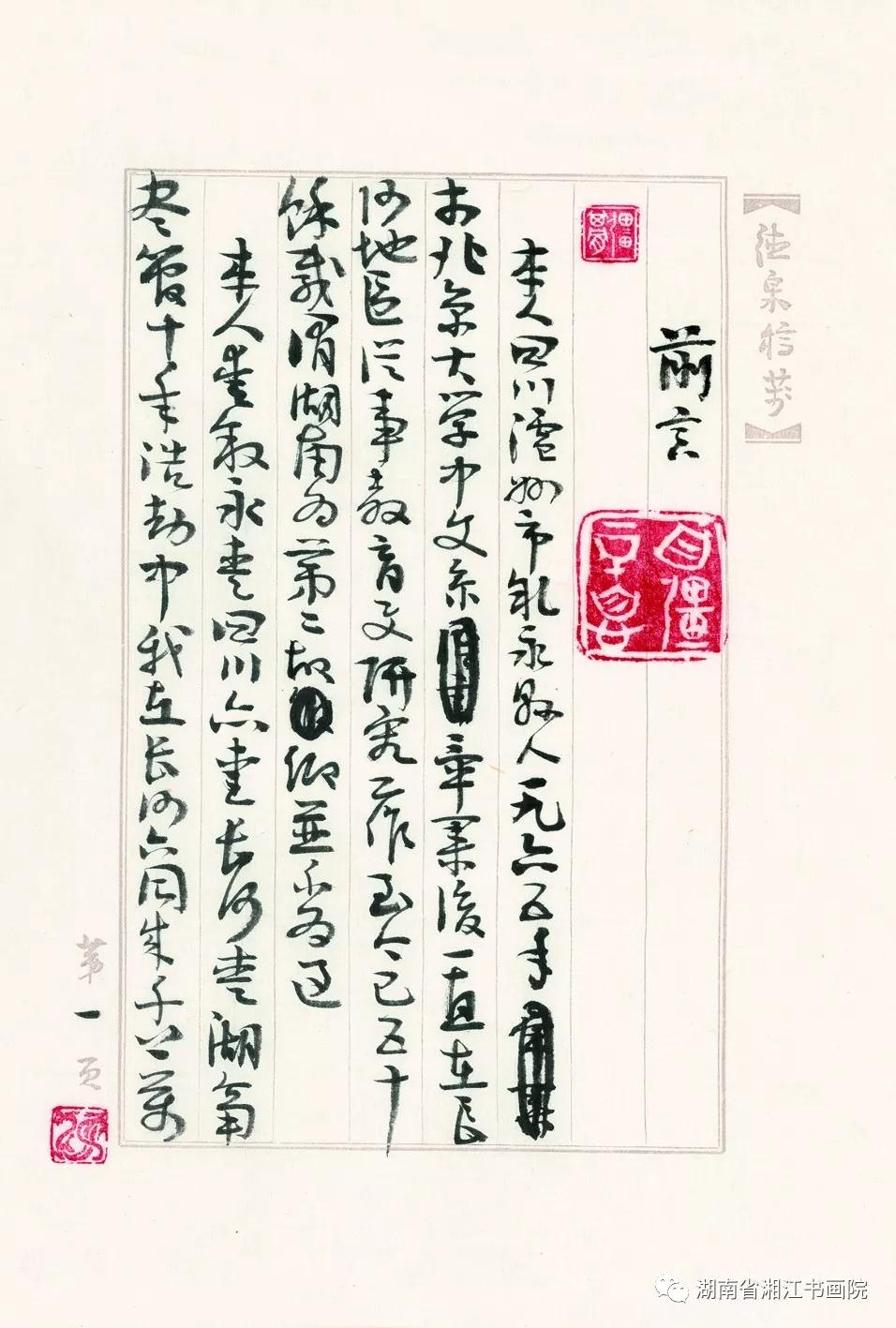

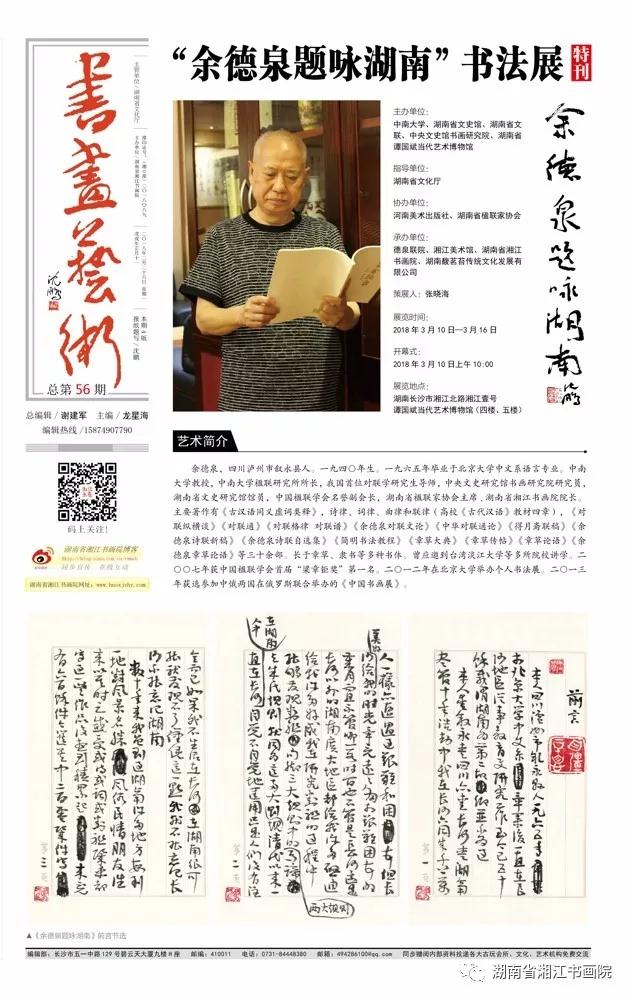

余德泉,四川瀘州市敘永縣人。一九四〇年生。一九六五年畢業于北京大學中文系語言專業。中南大學教授,中南大學楹聯研究所所長,我國首位對聯學研究生導師,中央文史研究館書畫研究院研究員,湖南省文史研究館館員,中國楹聯學會名譽副會長,湖南省楹聯家協會主席,湖南省湘江書畫院院長。主要著作有《古漢語同義虛詞類釋》,詩律、詞律、曲律和聯律(高校《古代漢語》教材四章),《對聯縱橫談》《對聯通》《對聯格律 對聯譜》《余德泉對聯文論》《中華對聯通論》《得月齋聯稿》《余德泉詩聯新稿》 《余德泉詩聯自選集》 《簡明書法教程》 《章草大典》 《章草傳帖》《章草論語》《余德泉章草論語》等三十余部。長于章草、隸書等多種書體。曾應邀到臺灣淡江大學等多所院校講學。二〇〇七年獲中國楹聯學會首屆“梁章鉅獎”第一名。二〇一二年在北京大學舉辦個人書法展。二〇一三年獲選參加中俄兩國在俄羅斯聯合舉辦的《中國書畫展》。

《書畫藝術報》

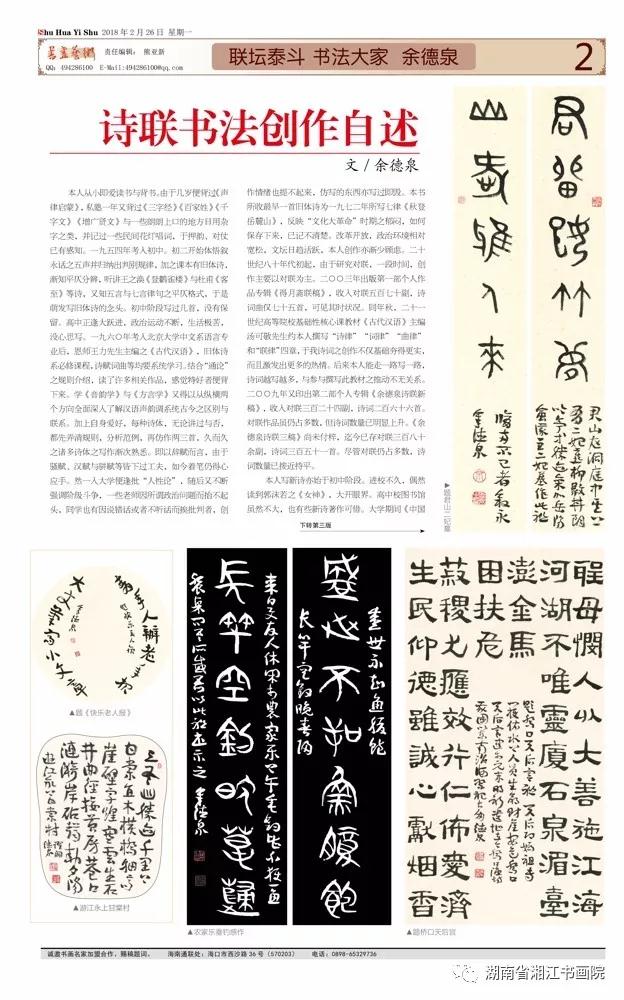

詩聯書法創作自述

文/余德泉

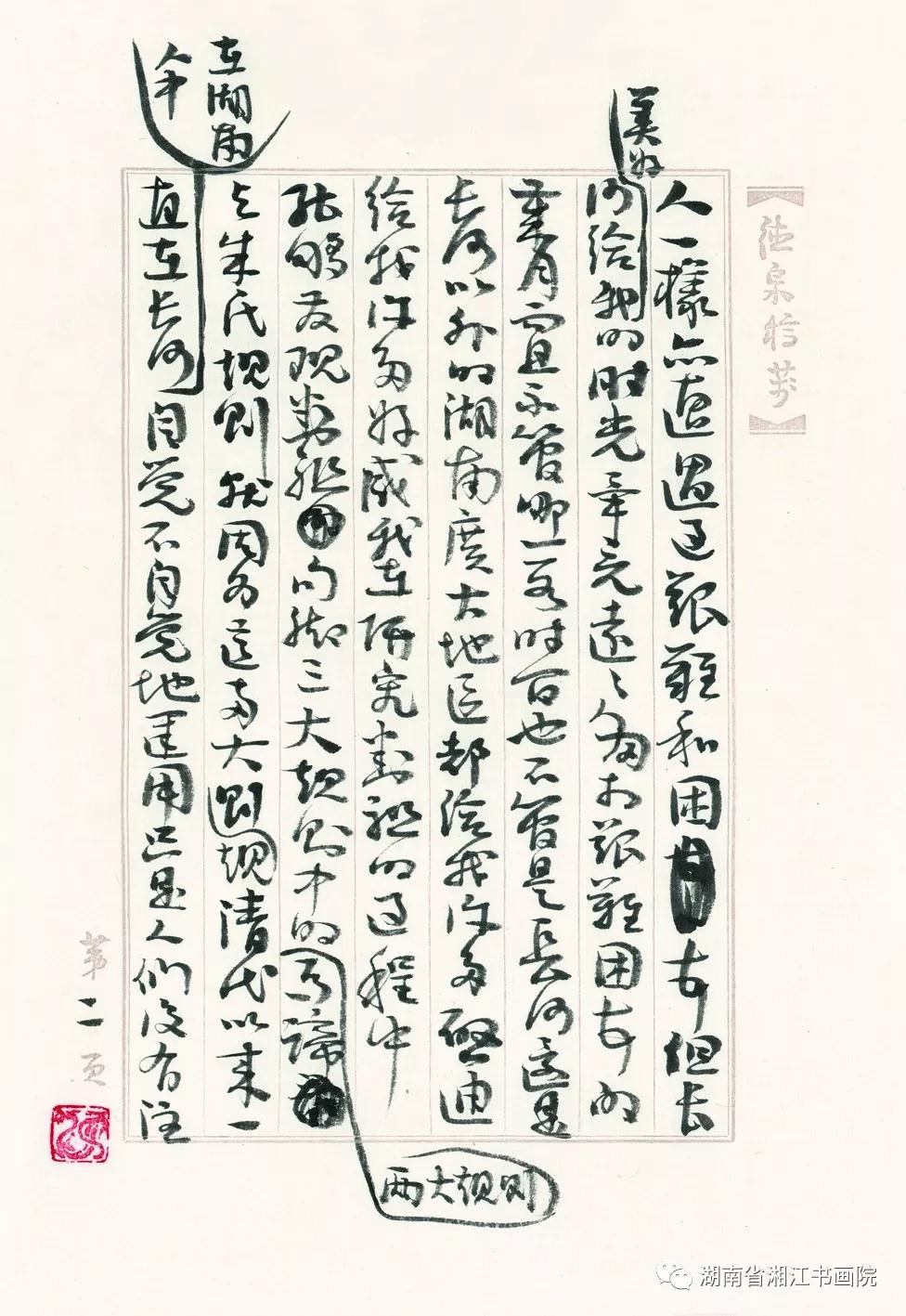

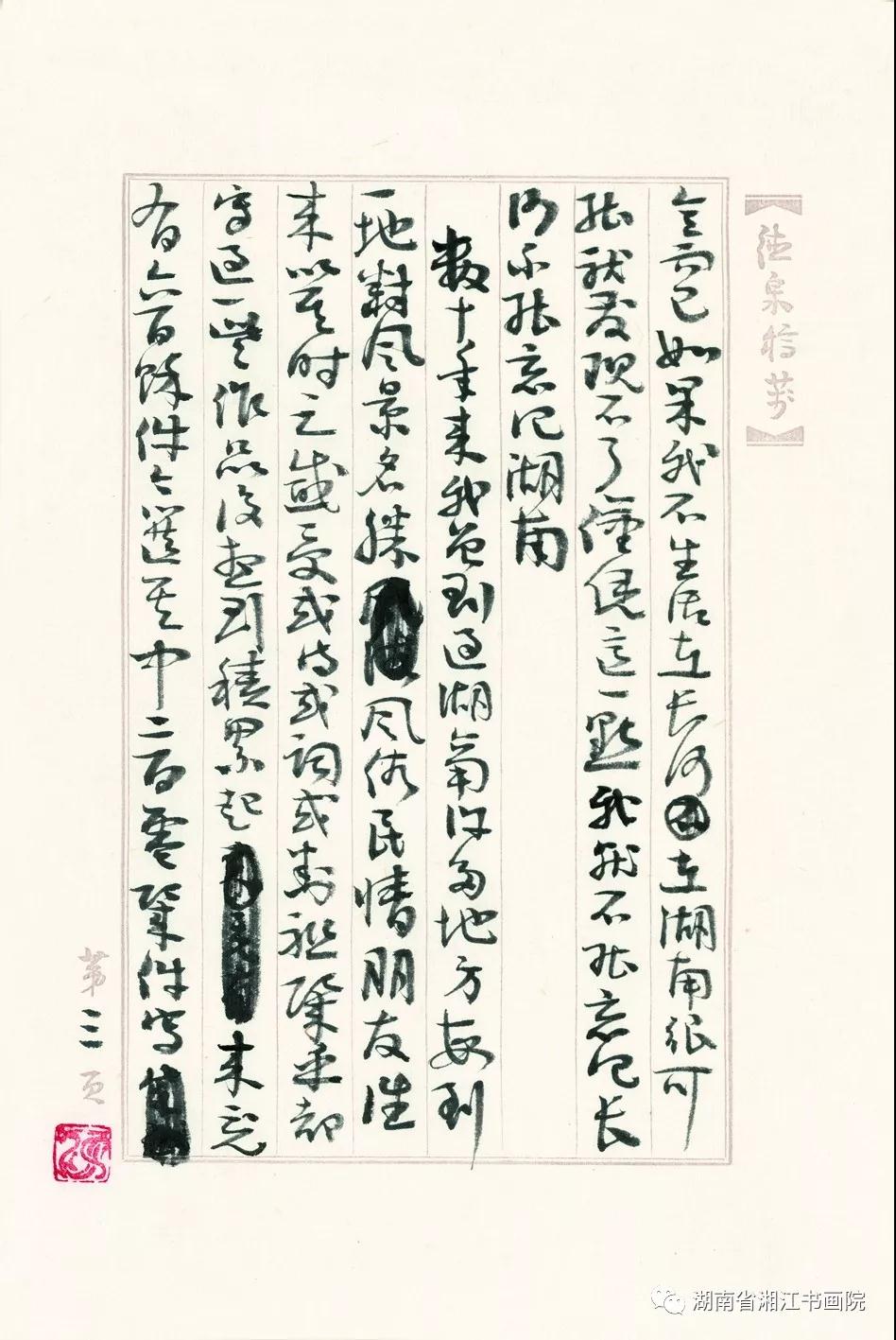

本人從小即愛讀書與背書。由于幾歲便背過《聲律啟蒙》,私塾一年又背過《三字經》《百家姓》《千字文》《增廣賢文》與一些朗朗上口的地方日用雜字之類,并記過一些民間花燈唱詞,于押韻、對仗已有感知。一九五四年考入初中。初二開始體悟敘永話之五聲并歸納出判別規律,加之課本有舊體詩,漸知平仄分辨,聽講王之渙《登鸛雀樓》與杜甫《客至》等詩,又知五言與七言律句之平仄格式,于是萌發寫舊體詩的念頭。初中階段寫過幾首,沒有保留。高中正逢大躍進,政治運動不斷,生活極苦,沒心思寫。一九六〇年考入北京大學中文系語言專業后,恩師王力先生主編之《古代漢語》,舊體詩系必修課程,詩賦詞曲等均要系統學習。結合“通論”之規則介紹,讀了許多相關作品,感覺特好者便背下來。學《音韻學》與《方言學》又得以從縱橫兩個方向全面深入了解漢語聲韻調系統古今之區別與聯系。加上自身愛好,每種詩體,無論講過與否,都先弄清規則,分析范例,再仿作兩三首,久而久之諸多詩體之寫作漸次熟悉。即以辭賦而言,由于騷賦、漢賦與駢賦等皆下過工夫,如今著筆仍得心應手。然一入大學便逢批“人性論”,隨后又不斷強調階級斗爭,一些老師因所謂政治問題而抬不起頭,同學也有因說錯話或者不聽話而挨批判者,創作情緒也提不起來,仿寫的東西亦寫過即毀。本書所收最早一首舊體詩為一九七二年所寫七律《秋登岳麓山》,反映“文化大革命”時期之郁悶,如何保存下來,已記不清楚。改革開放,政治環境相對寬松,文壇日趨活躍,本人創作亦漸少顧慮。二十世紀八十年代初起,由于研究對聯,一段時間,創作主要以對聯為主。二〇〇三年出版第一部個人作品專輯《得月齋聯稿》,收入對聯五百七十副,詩詞曲僅七十五首,可見其時狀況。同年秋,二十一世紀高等院校基礎性核心課教材《古代漢語》主編湯可敬先生約本人撰寫“詩律”“詞律”“曲律”和“聯律”四章,于我詩詞之創作不僅基礎夯得更實,而且激發出更多的熱情。后來本人能走一路寫一路,詩詞越寫越多,與參與撰寫此教材之推動不無關系。二〇〇九年又印出第二部個人專輯《余德泉詩聯新稿》,收入對聯三百二十四副,詩詞二百六十六首。對聯作品雖仍占多數,但詩詞數量已明顯上升。《余德泉詩聯三稿》尚未付梓,迄今已存對聯三百八十余副,詩詞三百五十一首。盡管對聯仍占多數,詩詞數量已接近持平。本人寫新詩亦始于初中階段。進校不久,偶然讀到郭沫若之《女神》,大開眼界。高中校圖書館雖然不大,也有些新詩著作可借。大學期間《中國文學史》當代部分有新詩內容,介紹若干名作家及其代表作,又讀了不少作品。后來又受到外國詩的影響。到“文化大革命”為止,或長或短先后寫過約二百首新詩。“文化大革命”中因忍無可忍寫過一篇小說對當時所在學校一位總務主任不擇手段殘酷迫害老師進行揭露,在其掌權之后竟因此將本人關入“牛棚”勞動改造達八個月之久。此前見有的老師因日記被斷章取義而受批判,怕被無端曲解引來災禍,已將詩本連同若干書籍寄放于一農民家,抄家雖躲過,卻被這位農民一張張扯去裹煙抽掉。當聽其稱贊紙張“裹煙很好”時,不免啼笑皆非。“文化大革命”后期被派到水利工地參加宣傳工作也寫過幾首,刊在油印報上,但底稿和油印報均未留下。本書刊出之一首即《請到敘永作客吧》,寫于一九六三年,還是夾在放有小孩照片之鏡框內才保存下來。

書中所收之“序”與“記”本在散文而非韻文之列,但因“序”一般都在詩前,且為詩而作,如《滕王閣序》然,而“記”的數量不多且較常用,也就沒有完全刪去。

兒時背過的《聲律啟蒙》乃本人最早之啟蒙讀物。大學期間讀《楹聯叢話》等書,又得再度啟蒙。由于上文所述原因,仍然未寫對聯作品。一九七九年年底,本人開始將對聯作為一個學科進行研究。次年春即在《長沙晚報》連載第一篇文章。作品此前亦有一些,但因沒想過將來會出什么作品集,直到八十年代中期,僅存一副婚聯。三十年來,本人對對聯之方方面面作了系統探索,先后出版過《對聯縱橫談》《中國長聯三百三》《對聯通》《對聯格律 對聯譜》《古今絕妙對聯匯賞》《余教授教對聯》《余德泉對聯文論》等著作。在研究過程中,本人找到了先賢們使用概率最高亦最具科學性之馬蹄韻法則并整理發表。二十年來,盡管有過一些不同意見,然自本人總結倡導馬蹄韻以來,連同被我相繼命名之朱氏規則與李氏規則等,均在討論中逐漸得到推廣。不僅聯友創作自覺遵守者日益增多,諸多征聯評審以其指導進行,作品批評亦被引為重要依據。二〇一〇年冬自覺應對三十年之對聯研究作一總結,對對聯學科之經緯作一梳理,始撰《中華對聯通論》。時過五載,八易其稿乃告完成。《通論》包含十六個大方面十九章七十余節,一百余萬字,已得到國家新聞出版總署出版基金資助,在天津教育出版社出版,且被國家新聞出版總局作為第二屆弘揚中華優秀傳統文化基本讀物向全國推薦。

二〇〇〇年以前主要寫對聯,其后則詩聯并重。時至今日,除散失者外,已創作對聯近一千三百副,詩詞近七百首。

無論詩與對聯創作,本人都嚴格要求自己:第一,必須有感而發,絕不無病呻吟。因得生活、史跡與“江山之助”,本人詩詞大都寫在日常生活與參觀游覽途中,對聯亦多有針對性。第二,必須符合規矩,唯遇到不可更改之專名之類才有例外,而這也僅屬個別情形。因自己未放心者絕不拿出,為一件作品改上十次八次乃常有之事。因深知創作天外有天。本人雖對詩聯規則與創作技巧很了解,但情感、靈性與思路時有不同,自然不會每件作品均達上乘。原發表過的有些又作修改,就因現在又有新的認識。

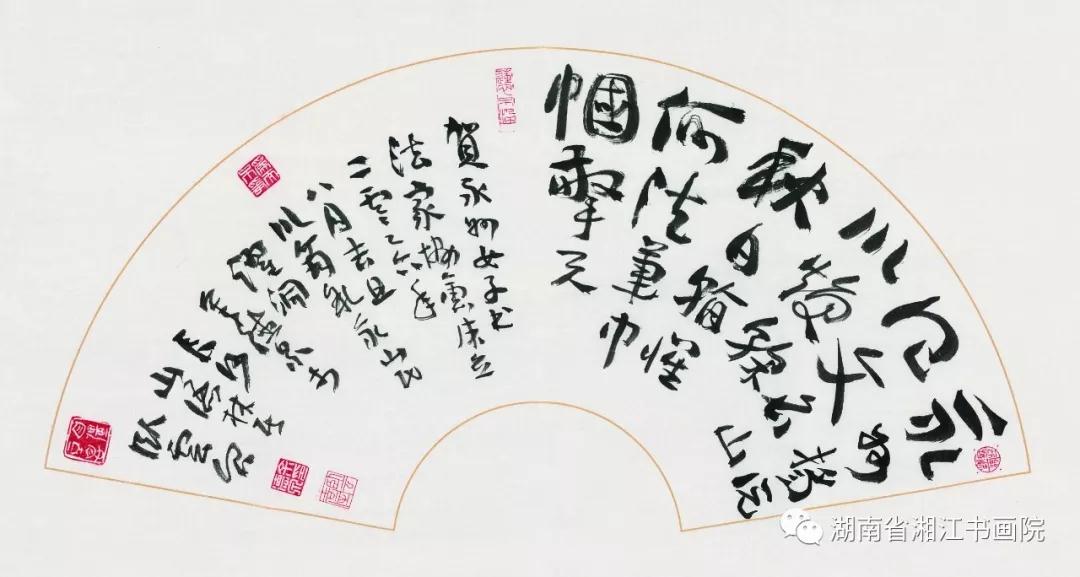

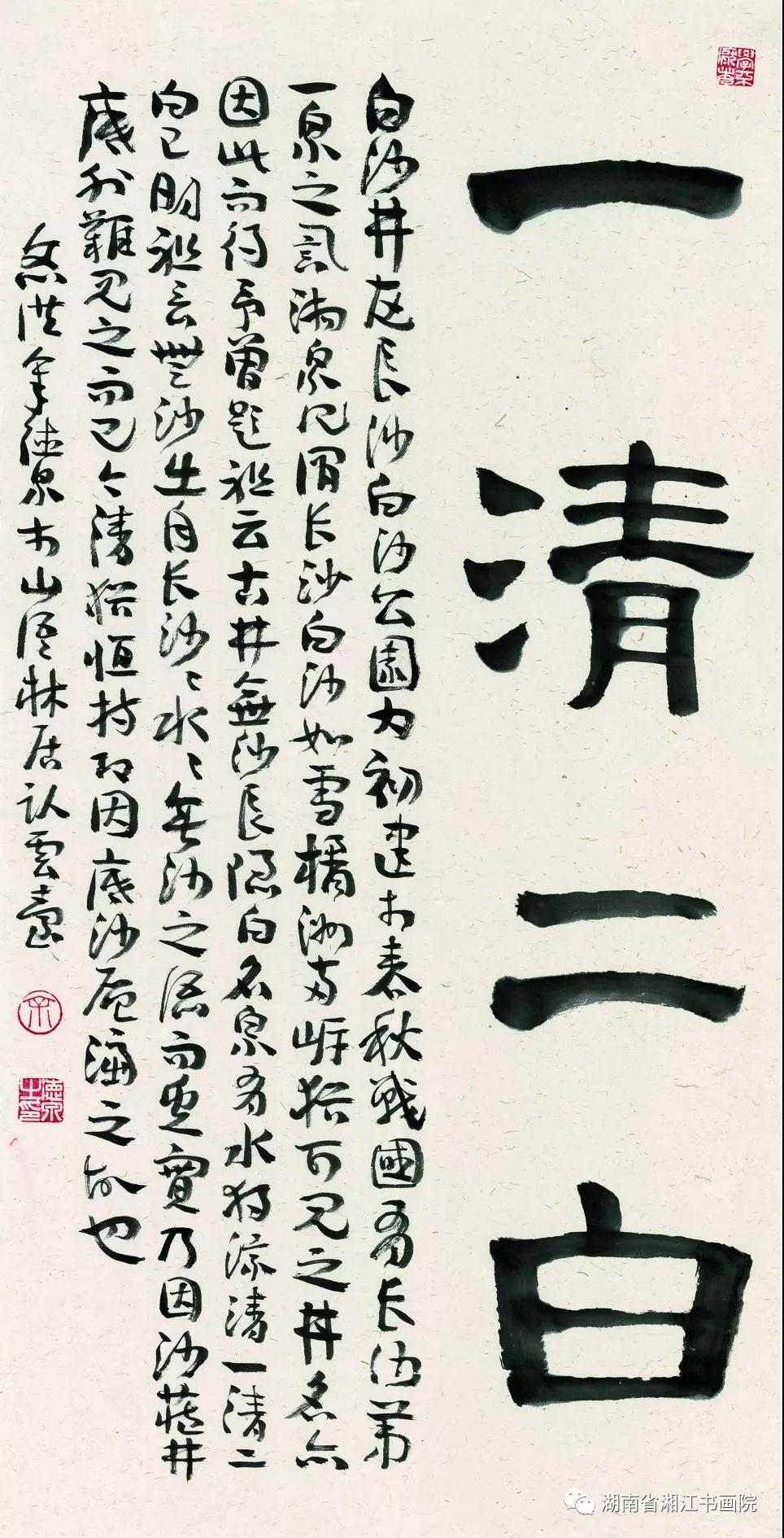

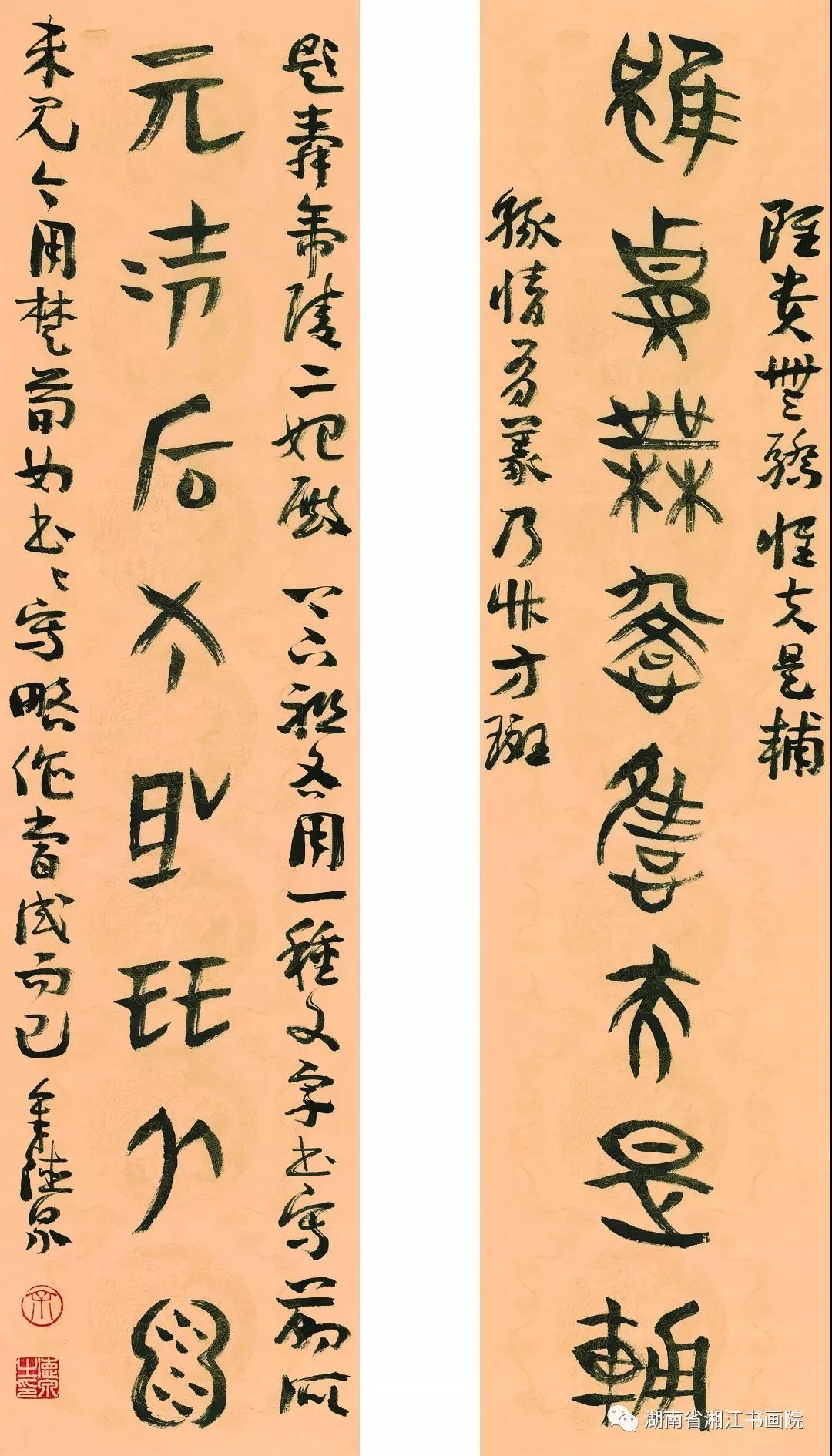

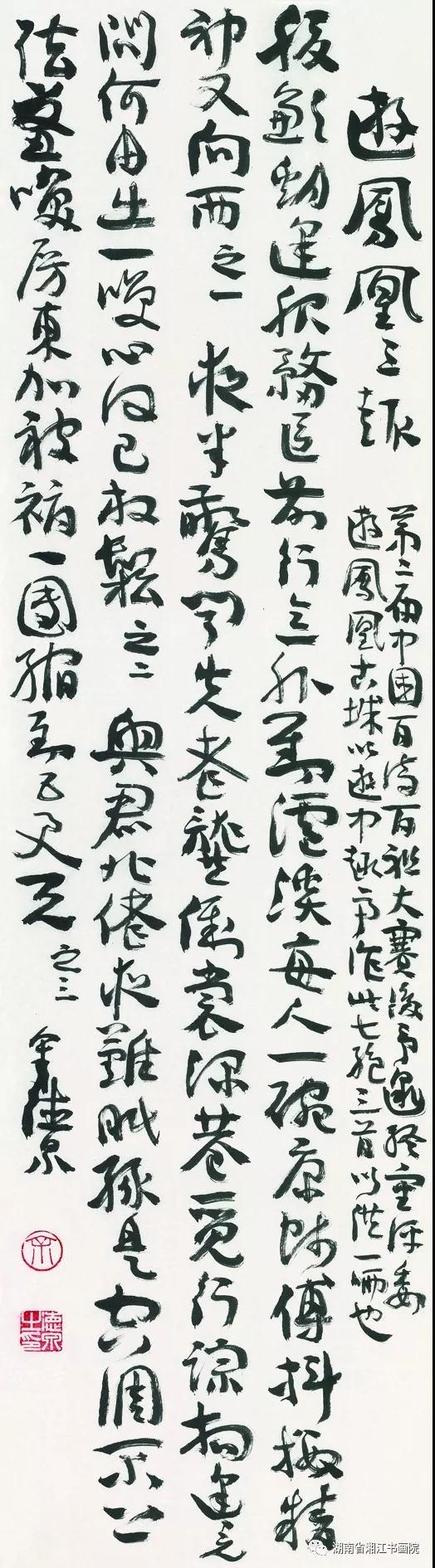

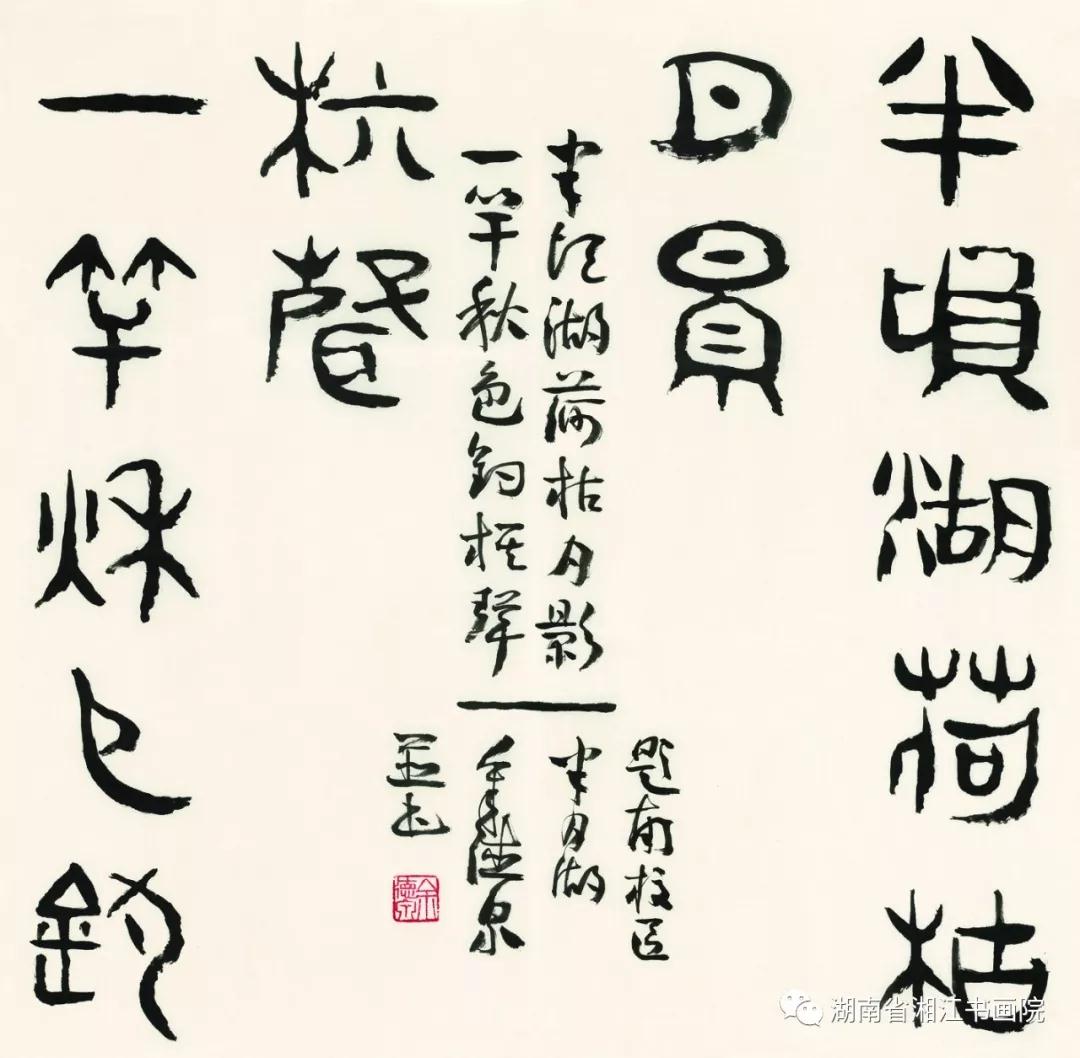

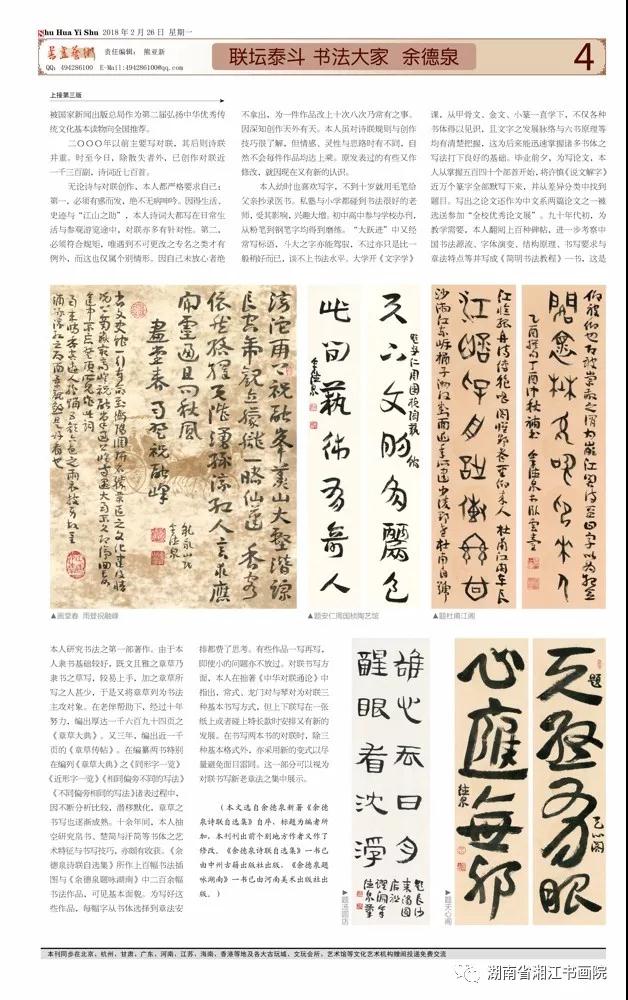

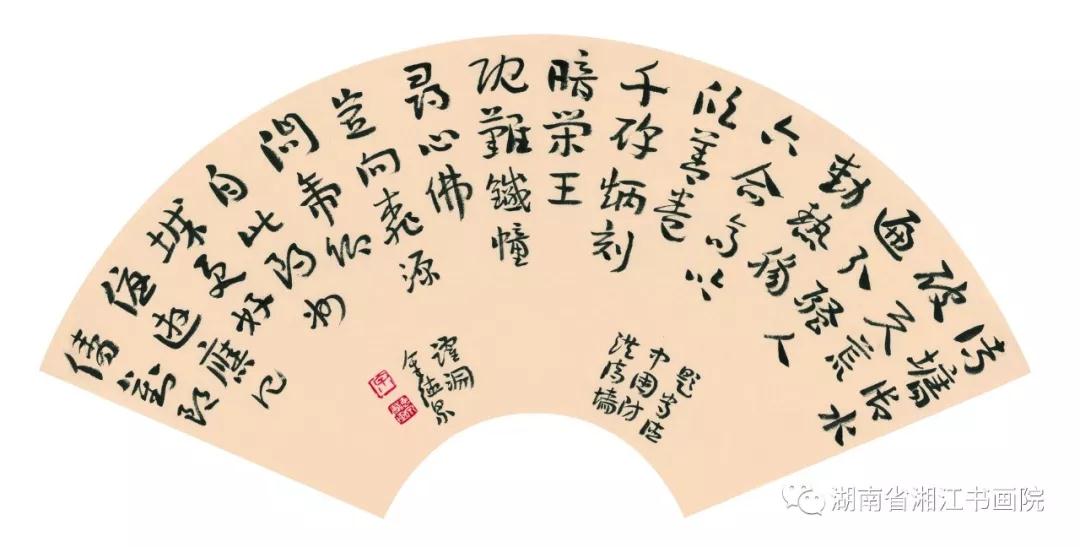

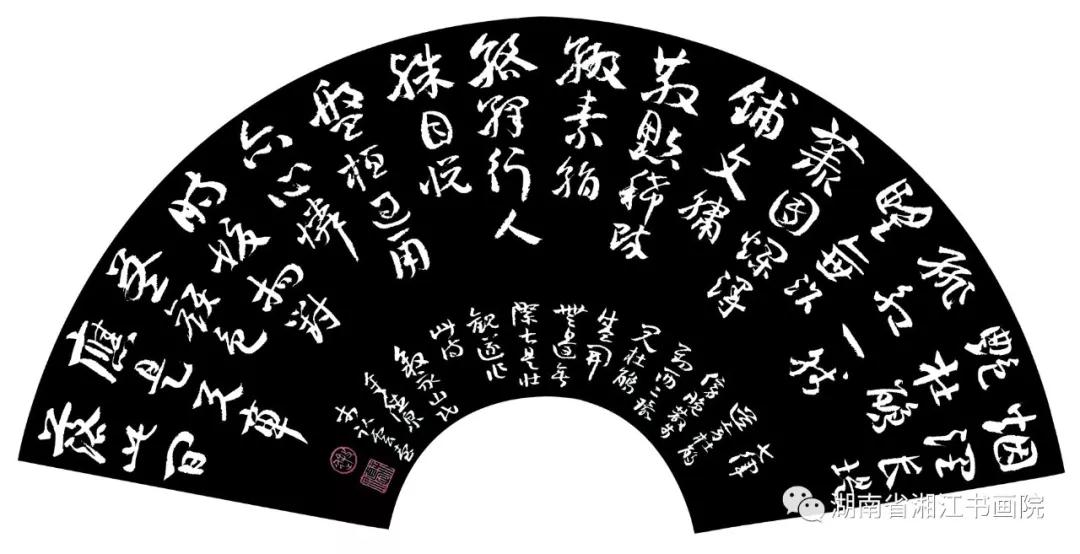

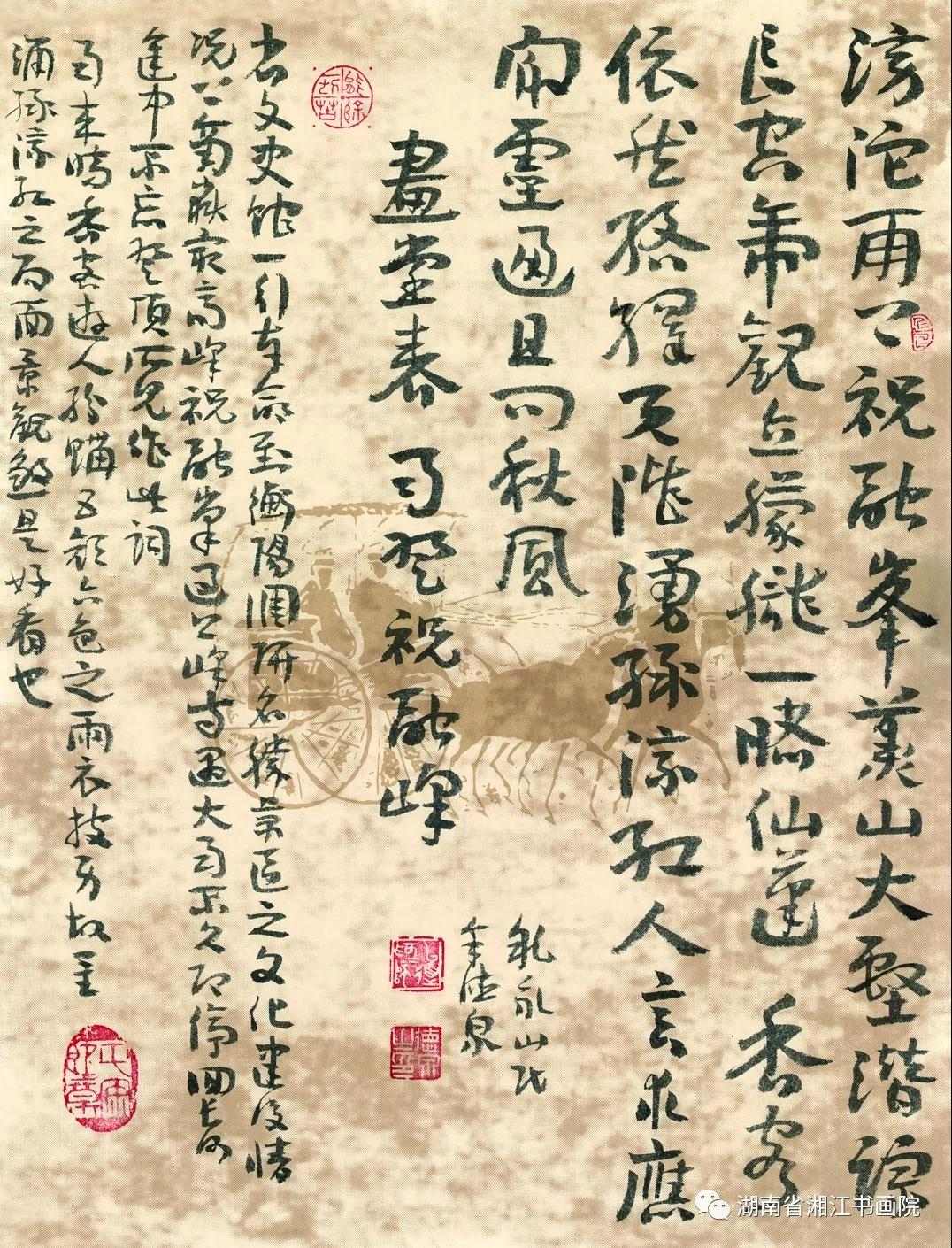

本人幼時也喜歡寫字,不到十歲就用毛筆給父親抄錄醫書。私塾與小學都碰到書法很好的老師,受其影響,興趣大增。初中高中參與學校辦刊,從粉筆到鋼筆字均得到磨練。“大躍進”中又經常寫標語,斗大之字亦能駕馭,不過亦只是比一般稍好而已,談不上書法水平。大學開《文字學》課,從甲骨文、金文、小篆一直學下,不僅各種書體得以見識,且文字之發展脈絡與六書原理等均有清楚把握,這為后來能迅速掌握諸多書體之寫法打下良好的基礎。畢業前夕,為寫論文,本人從掌握五百四十個部首開始,將許慎《說文解字》近萬個篆字全部默寫下來,并從差異分類中找到題目。寫出之論文還作為中文系兩篇論文之一被選送參加“全校優秀論文展”。九十年代初,為教學需要,本人翻閱上百種碑帖,進一步考察中國書法源流、字體演變、結構原理、書寫要求與章法特點等并寫成《簡明書法教程》一書,這是本人研究書法之第一部著作。由于本人隸書基礎較好,既文且雅之章草乃隸書之草寫,較易上手,加之章草所寫之人甚少,于是又將章草列為書法主攻對象。在老伴幫助下,經過十年努力,編出厚達一千六百九十四頁之《章草大典》。又三年,編出近一千頁的《章草傳帖》。在編纂兩書特別在編列《章草大典》之《同形字一覽》《近形字一覽》《相同偏旁不同的寫法》《不同偏旁相同的寫法》諸表過程中,因不斷分析比較,潛移默化,章草之書寫也逐漸成熟。十余年間,本人抽空研究帛書、楚簡與汗簡等書體之藝術特征與書寫技巧,亦頗有收獲。《余德泉詩聯自選集》所作上百幅書法插圖與《余德泉題詠湖南》中二百余幅書法作品,可見基本面貌。為寫好這些作品,每幅字從書體選擇到章法安排都費了思考。有些作品一寫再寫,即使小的問題亦不放過。對聯書寫方面,本人在拙著《中華對聯通論》中指出,常式、龍門對與琴對為對聯三種基本書寫方式,但上下聯寫在一張紙上或者碰上特長款時安排又有新的發展。在書寫兩本書的對聯時,除三種基本格式外,亦采用新的變式以盡量避免面目雷同。這一部分可以視為對聯書寫新老章法之集中展示。

(本文選自余德泉新著《余德泉詩聯自選集》自序,標題為編者所加,本刊刊出前個別地方作者又作了修改。《余德泉詩聯自選集》一書已由中州古籍出版社出版,《余德泉題詠湖南》一書已由河南美術出版社出版。)

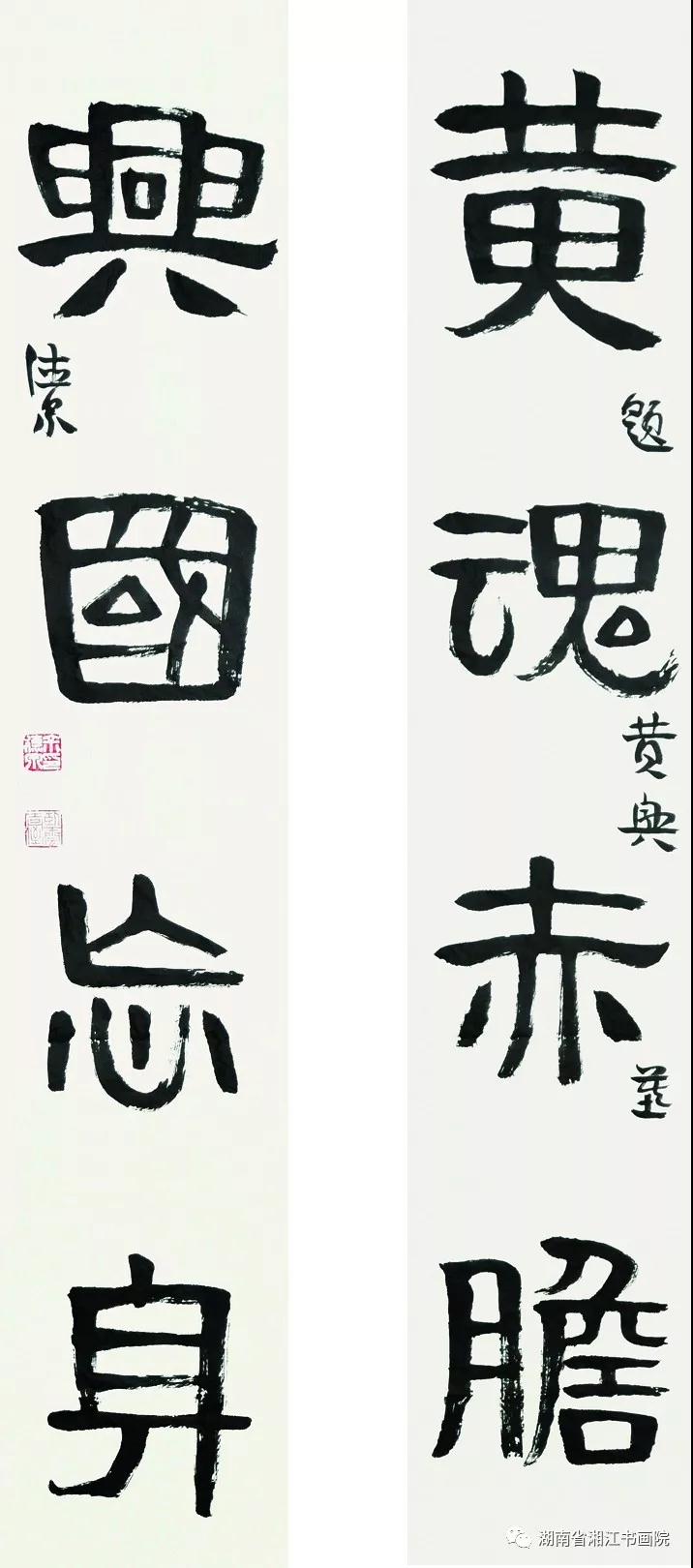

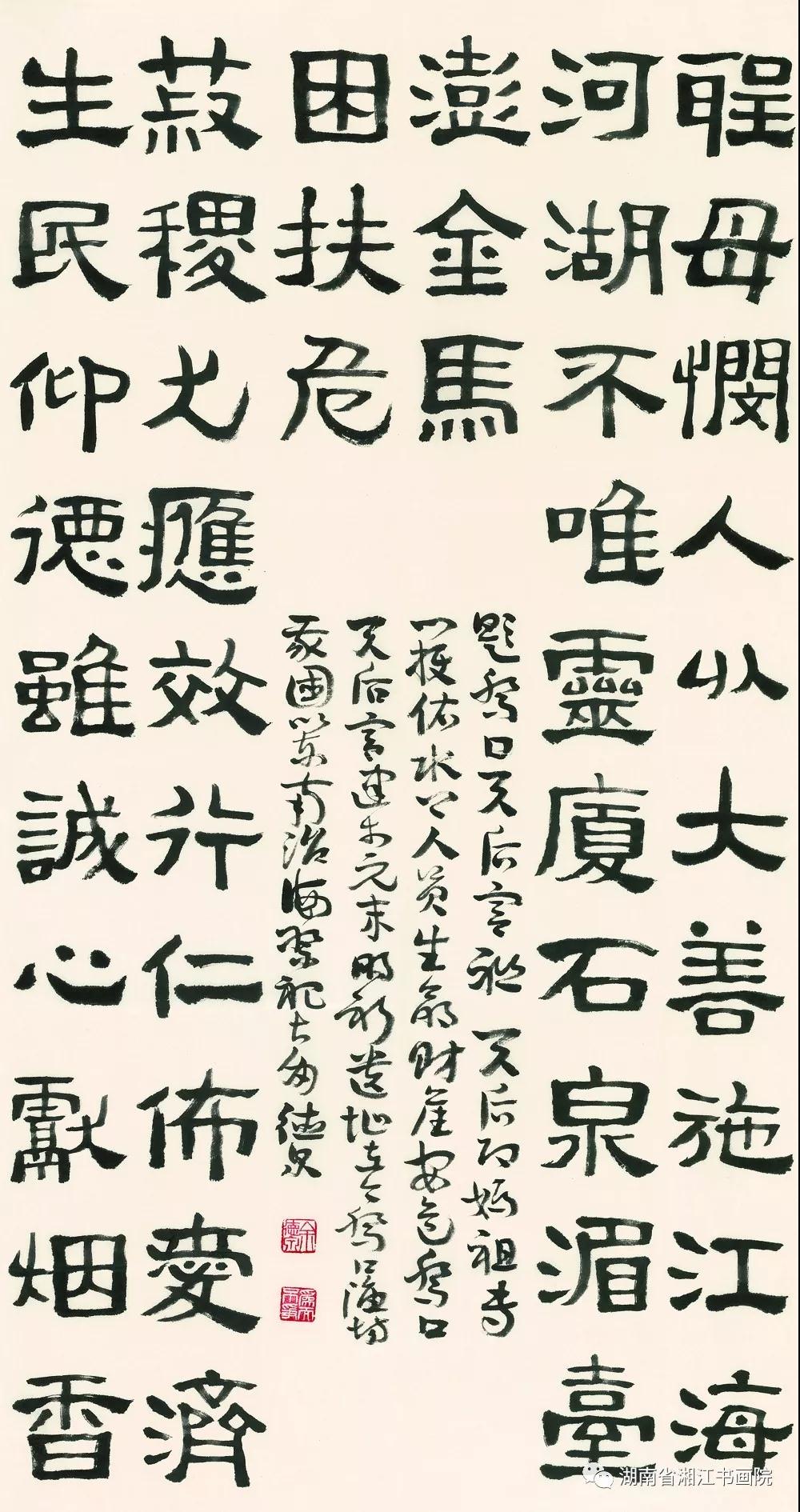

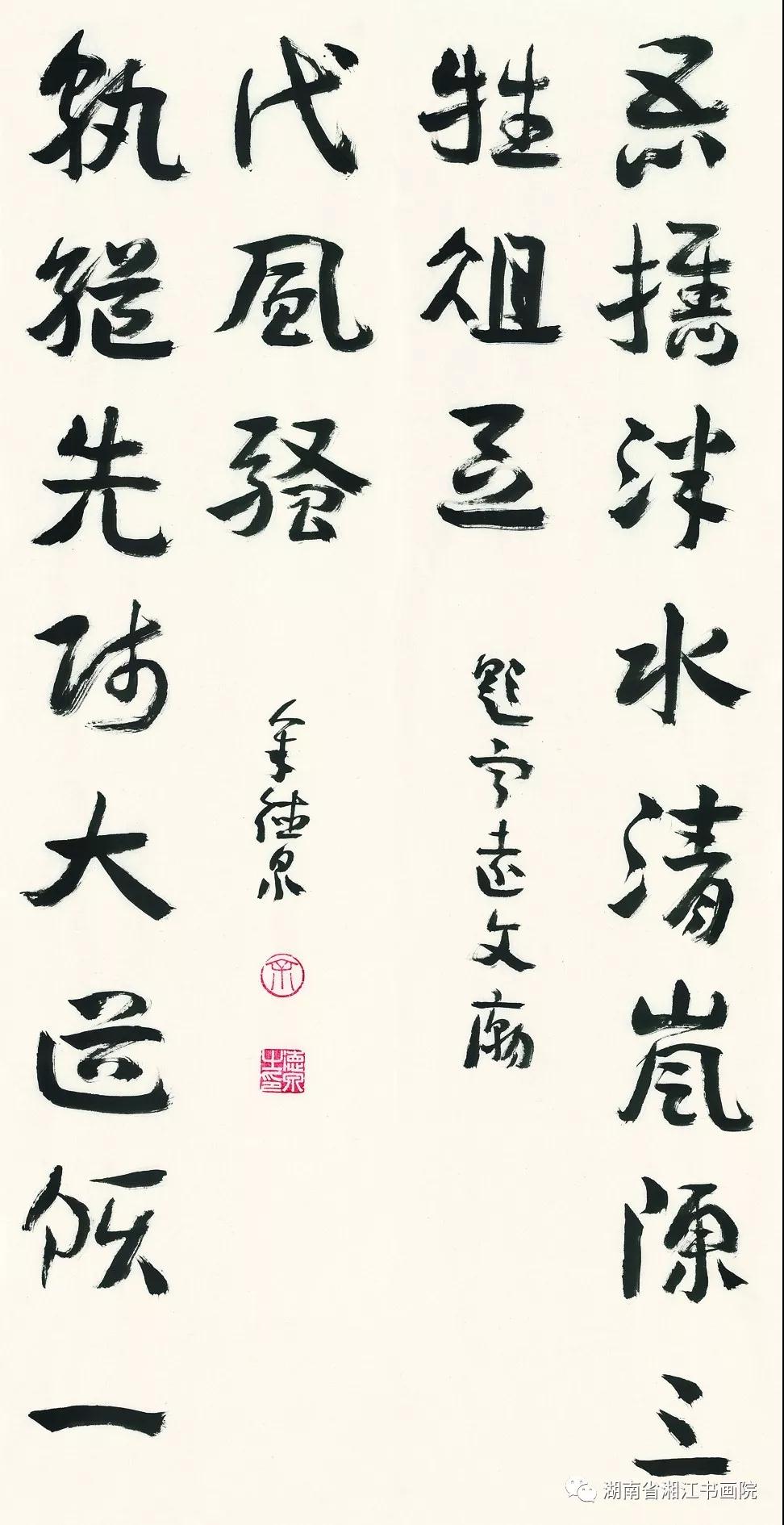

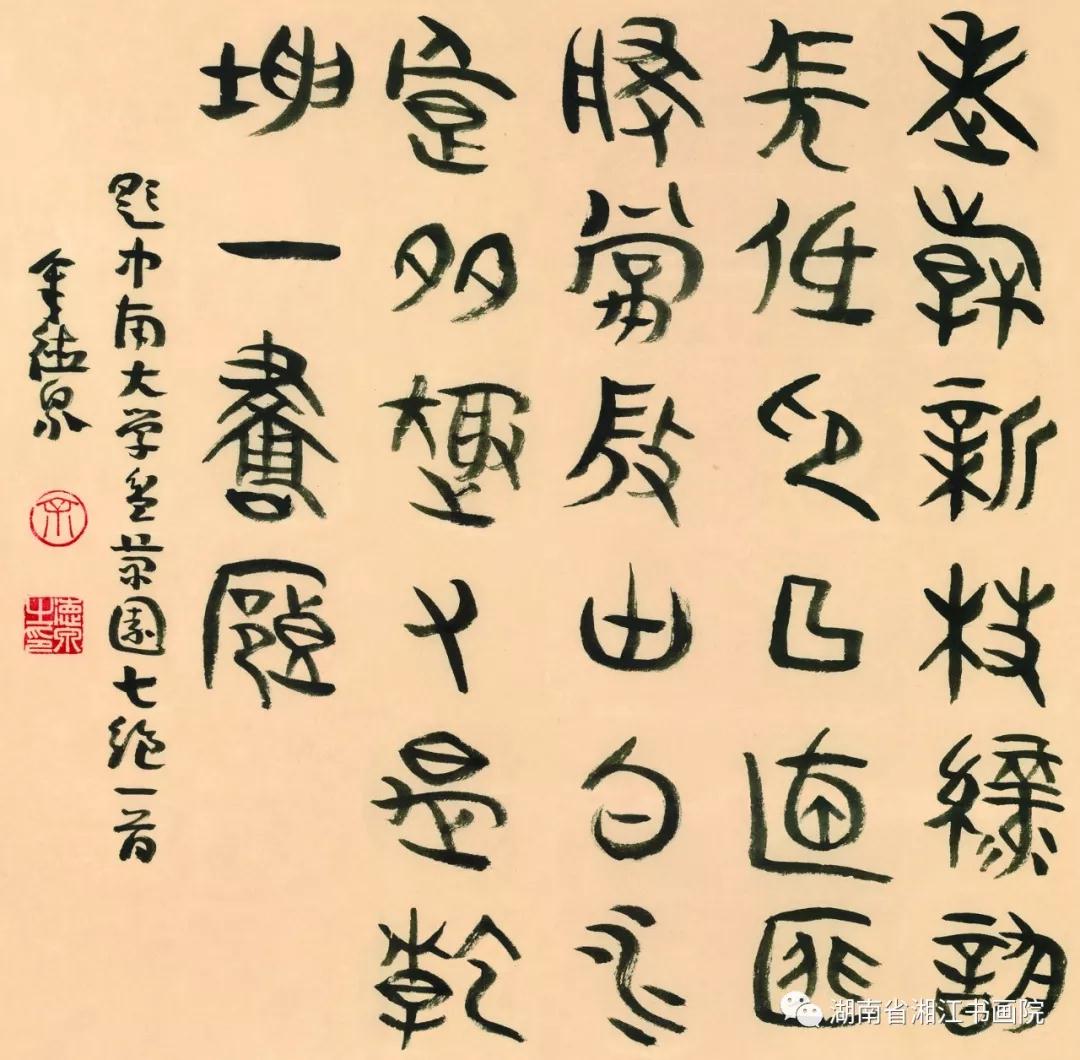

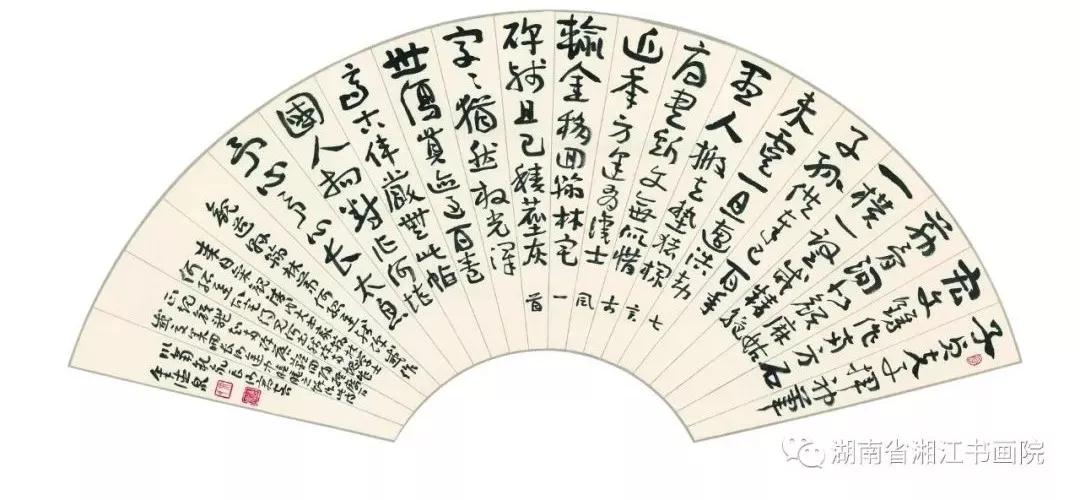

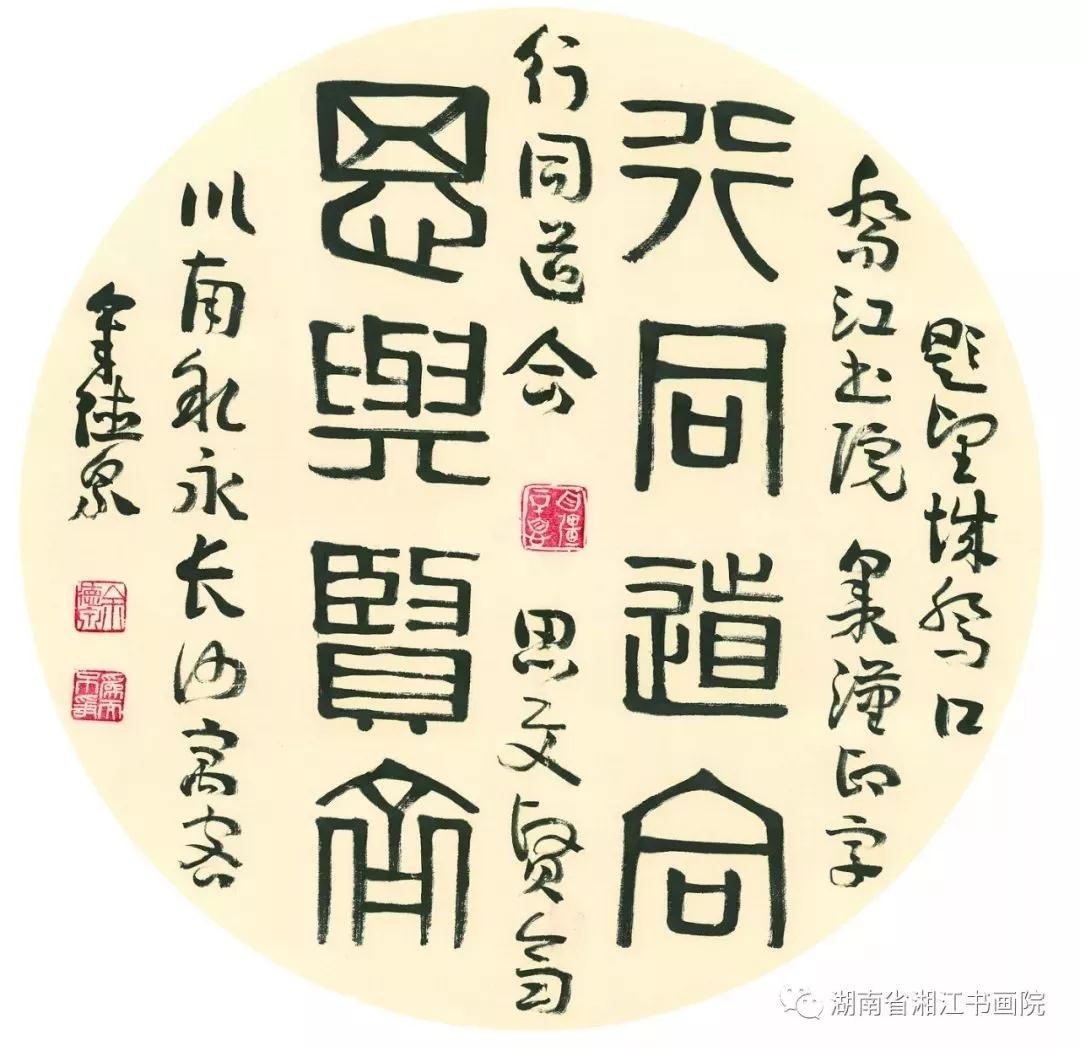

〖部分展覽作品欣賞〗