通知公告

MORE>- 【通知】“芙蓉花開...[2017-08-31]

- 【重磅來襲】迎十九...[2017-05-04]

- 新開設(shè)【文學(xué)天地】...[2017-05-03]

- 《書畫藝術(shù)報》全新...[2017-01-23]

【685期】讓山川和花鳥更“妖嬈”1——譚仁

點擊數(shù):10572018-03-08 16:55:39

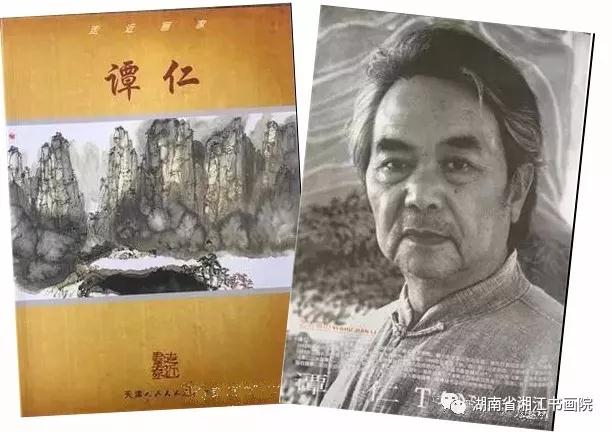

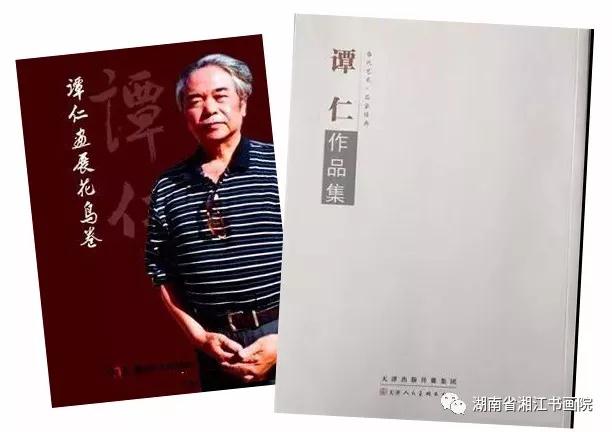

藝術(shù)簡介

九、雅昌藝術(shù)網(wǎng)收錄譚仁詳細(xì)資料。

譚仁作品集

〖圖文欣賞〗

寫在《譚仁畫展作品集》序

文/黃鐵山

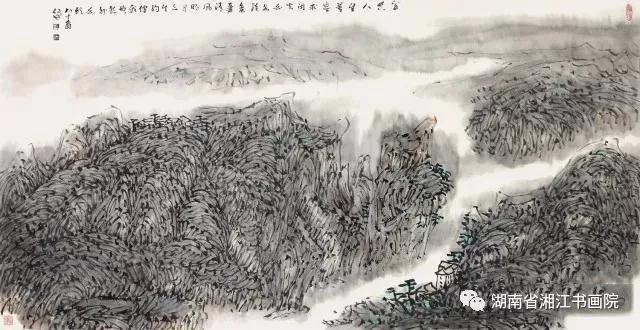

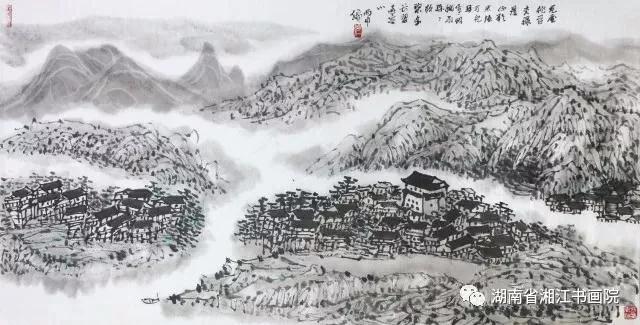

時間過得真快,一晃就是五十年!當(dāng)年雄姿英發(fā)、才華出眾的大學(xué)同窗譚仁竟步入了古稀之年。老同學(xué)年紀(jì)漸大,來往也日益減少,相互的情況就不甚了了。最近去譚仁學(xué)兄的“敬廬藝術(shù)館”拜訪,看到他大量的精彩畫作,從《瀟湘百景》到《天下名山》系列作品,從自作詩花鳥畫系列到山水畫新作,特別是那42張五尺宣紙相連、長達(dá)36米的長卷《老三峽》,和36張四尺宣紙相連、長達(dá)26米的長卷《漓江行》,真讓我甚為震驚。這些作品無論是意境氣度,還是章法筆墨均達(dá)到了一個新的高度。他蟄居城市邊沿的“敬廬藝術(shù)館”,埋頭苦干三年,碩果累累,令人驚羨不已。但我無意對這些作品作具體的品評,更不想對此唱那些俗套的頌歌,這一是因為我究竟處于國畫的門外,不想班門弄斧;二是因為對藝術(shù)作品的評價和詮釋,歷來是見仁見智,難免偏頗;三是因為老同學(xué)之間,溢美之詞反而顯得生分。因此,作為一個了解他的老同學(xué)、老朋友,我想試圖解讀一下他藝術(shù)上成功的奧秘,這也許對后學(xué)者和同仁們有些啟發(fā),也有助于對他的為人和他的藝術(shù)的理解。

譚仁是一個非常聰慧、勤于思考的畫家,他特別有悟性。我認(rèn)為搞藝術(shù)有如修道,全在一個“悟”字。為什么有些搞藝術(shù)的人辛辛苦苦一輩子,卻未能進(jìn)入藝術(shù)的殿堂而無所成就?就因為少了悟性。中國畫家如此眾多,為什么石濤能從理論到實踐上都做出劃時代的貢獻(xiàn)而堪稱“中國現(xiàn)代藝術(shù)之父”,令張大干、齊白石拜倒?也正因為他的悟性,字字珠璣的《石濤畫語錄》就是他“悟性”的結(jié)晶。他的“一畫之法”,道出了繪畫藝術(shù)的奧秘,這雖然使不少后學(xué)者一頭霧水,不明究竟,但譚仁卻領(lǐng)悟了它的真諦。一畫之法,就主客觀的關(guān)系而言,其核心一是“一畫之法”,乃至“法自我立”的“我”,即畫家的自我,沒有“我”,法就無從立,這是“一畫”之本;二是“夫畫者,從于心者也”的“心”,即主觀的“我”對客觀的感受,也就是畫家內(nèi)心對外界事物的獨特感受,這是“一畫”之橋;三是“山川人物、鳥獸草木、池榭樓臺”的“其理其態(tài)”,即客觀事物本身的內(nèi)在規(guī)律,這是“一畫”之源。只有遵循這一條藝術(shù)的最佳通道,才可能從“無法生有法”進(jìn)入“無法而法”的“至法”,從而實現(xiàn)我們現(xiàn)在常說的“自主創(chuàng)新”,創(chuàng)作出有獨創(chuàng)性的優(yōu)秀作品。“一畫之法”就一副畫的創(chuàng)作而言,是畫的“開始”和“終了”,即繪畫過程的“一以貫之”,也可以說是藝術(shù)創(chuàng)作中內(nèi)在基因的和諧統(tǒng)一。譚仁是深諳其中奧理的,所以,他在論畫的長文中寫道:“這個‘一畫’既表明‘一’是‘個體’,也可以說‘一’是‘整體’,它代表繪畫的一筆,也代表畫家對萬事萬物的認(rèn)識和理解。”綜觀譚仁的作品,他確實是悟到了這“一畫之法”的精髓,他始終不喪失自我,總是從自己的獨特感受出發(fā),千方百計地創(chuàng)造能表達(dá)他內(nèi)心感受的畫法,因而他的藝術(shù)才不會與人雷同,不會停滯僵化,始終保持著常青的態(tài)勢。看看他的新作《四季山水》也許是最有說服力的。這四幅立軸山水,正如他自己所言,已經(jīng)從“自然之境”跨到了“自由之境”,不再囿于客觀真實的山山水水,而是表現(xiàn)他心中的四季。《暮雪寒松》以靈動的線條和水墨的暈染,表現(xiàn)冬的氣韻;《秋景明和》則以繁復(fù)的線條和少水的暖色表現(xiàn)秋的意境;《驟雨初收》以厚重的墨色和飽和的水分表達(dá)夏的濃情;《江山新綠》則以明快的綠色和更輕松的手法表達(dá)他心中的春意和摘除眼睛白內(nèi)障后的心情。再細(xì)讀他的每一幅畫,全畫的形式和筆墨總是“一以貫之”,如一氣呵成,把畫面的一切細(xì)部都統(tǒng)一在整體之中,沒有任何不和諧之處,盡得了“一畫”之妙。我們?nèi)绻倩剡^頭去看看譚仁各個時期的作品,研究他藝術(shù)發(fā)展的軌跡,便可以清楚地感受到他“悟”道的過程,這是譚仁不斷地變法、前進(jìn)的根本緣由。

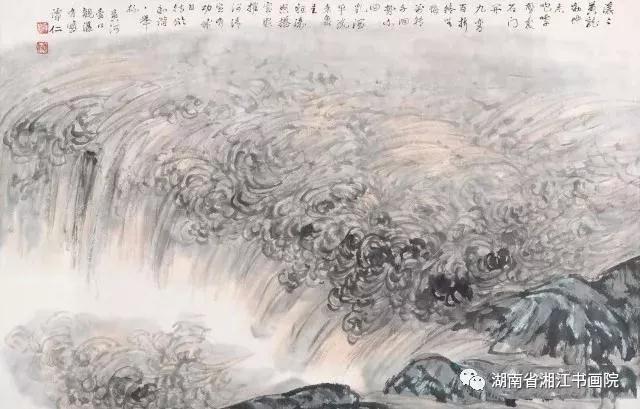

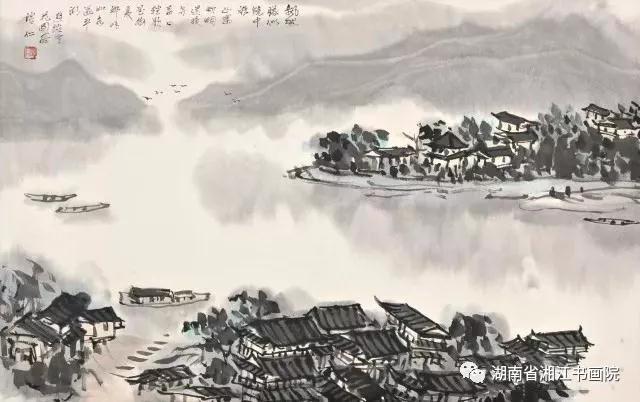

譚仁又是一個熱愛生活、善于充分地在生活中汲取營養(yǎng)的畫家,這是他藝術(shù)成功的又一個奧秘。這和那些死守傳統(tǒng)、泥古不化或?qū)J履7隆⑹叭搜阑鄣漠嫾倚纬闪缩r明的對照。譚仁的“我家我法”是《石濤畫語錄》中所說的“天然授之也”,這“天然”就是石濤所說的“山川形勢”、“古今造物”和萬物的“陰陽氣度”,這和唐代張璪“外師造化,中得心源”應(yīng)該是一脈相承的。現(xiàn)在有些人總是把“生活是藝術(shù)取之不盡、用之不竭的唯一的源泉”之說,當(dāng)成教條式的套話,其實,這是對中外藝術(shù)規(guī)律的真實總結(jié)。梵高也說過:“我熱愛生活,只要我牢牢地抓住了生活,我的作品就會得到人們的喜愛。”生活給了他藝術(shù)的自信。石濤還為我們找到了山水畫“外師造化”的方法,即:“搜盡奇峰打草稿也。山川與予神遇而跡化也。”譚仁對此是身體力行的。由于現(xiàn)代旅行條件的進(jìn)步,譚仁的“搜盡奇峰”也許比前人做得更好,他幾乎遍游了中國的名山大川,畫了上百幅寫生稿和數(shù)以千計的速寫,但是,他又不描摹和再現(xiàn)對象,而是“脫胎于山川”而“代山川而言”,畫出了他心中的名山大川,進(jìn)入了一種新的“佳境”。我想,這就是譚仁的山水畫為什么能進(jìn)入“自由之境”,取得突破、高人一等的原因。細(xì)細(xì)揣摩他的《天下名山》和《瀟湘百景》系列作品,均在“似與不似”之間,畫出了對象的特征和精神,但又絕對找不到真實的描寫角度,而是表現(xiàn)他心中的印象。針對不同的表現(xiàn)對象,

它運用了完全不同的藝術(shù)手法,或干筆皴擦,或水墨暈染,或潑墨潑彩;或用“披麻皴”,或用“斧劈皴”,或二者兼用;或繁或簡,或?qū)懟蚬ぃ蛴脝尉€勾勒,或用明暗塊面;甚至用他自己獨創(chuàng)的利用水墨

在宣紙上產(chǎn)生的自然紋理的“水線畫法”,林林總總,各盡其妙,這也是譚仁山水畫藝術(shù)的魅力所在。

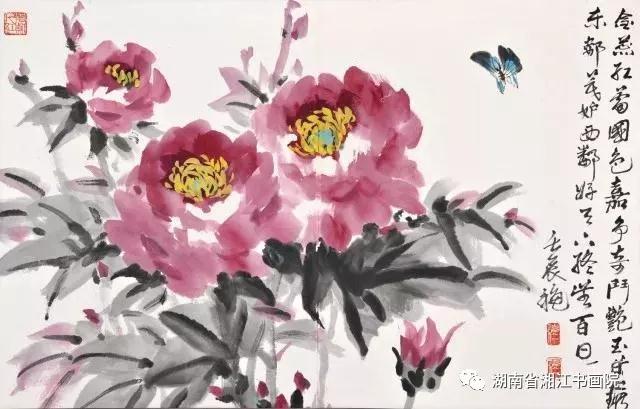

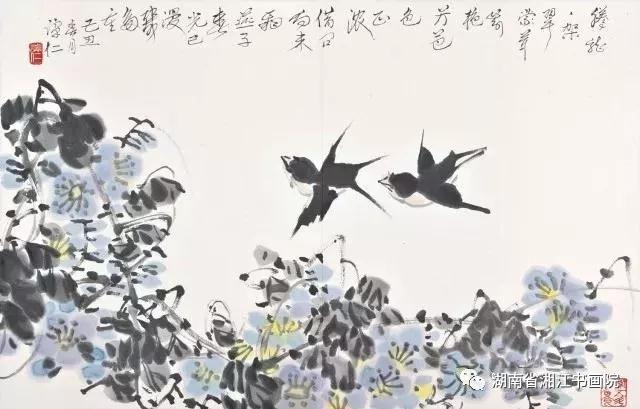

譚仁還是一個勤于學(xué)習(xí)、講究學(xué)養(yǎng)的畫家,他出生于一個世代書香的家庭,有比較深厚的傳統(tǒng)文化功底,這在同輩畫家中是突出的,從出版的《譚仁詩詞選》中就足見他的修養(yǎng)。他的一批花鳥畫新作,

題詞全部是自作詩,格調(diào)高雅,意境雋永,別具新意。畫梅花,“梅有松意”;畫松樹,“松得梅神”;畫紫藤,以“藤老花新”作為七十自壽;一幅辣椒圖,更是令人拍案叫絕,不但形象鮮明,技法獨到,而且題畫詩精彩地點出了湖南人的精神氣質(zhì),詩日:“烈酒紅椒擊劍歌,男兒一辣氣吞河,中華百載興亡譜,最數(shù)瀟湘俊杰多。”這躍然紙上的萬般豪情已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一般花鳥畫的含量。這也是譚仁藝術(shù)的特殊魅力。目前,國畫界出現(xiàn)了不少沒有文化的“新文人畫家”,這實在是畫界的悲哀。提高文化素養(yǎng)應(yīng)該是當(dāng)務(wù)之急,所以,中國美協(xié)主席靳尚誼先生曾經(jīng)提出:“講修養(yǎng),必須強(qiáng)調(diào)文化修養(yǎng),文化修養(yǎng)是一個最基本的修養(yǎng),文化上不去,成不了大藝術(shù)家。”這是值得我們深思的。

譚仁也是一個認(rèn)真繼承傳統(tǒng)、講究繪畫技藝的畫家。中國畫是一個傳承性很強(qiáng)的畫種,要達(dá)到一定的高度必須先有到位的繼承,所以謝赫的“六法”論才將“傳移摹寫”列為第六法,明代唐志契認(rèn)為“此法遂為畫家捷徑”。這個捷徑,譚仁是認(rèn)真地走過的,他對傳統(tǒng)中國畫的筆墨源流作過系統(tǒng)的研究,發(fā)表過洋洋萬言的學(xué)術(shù)論文,也認(rèn)真地臨摹過歷代山水花烏畫名家的部分作品,在張振鋒、王霞宙等國畫大師的親授下,熟練地掌握了中國畫的筆墨技法,為后來的發(fā)展打下了扎實的基礎(chǔ)。他一方面廣泛繼承傳統(tǒng)中國畫的精華,各家各法都有涉獵,一方面又堅持“具古以化”、“借古開今”,在深入生活、描寫生活中靈活運用傳統(tǒng),發(fā)展傳統(tǒng),逐步形成了自己繪畫的面貌,找到了自己獨特的藝術(shù)語言和筆墨技法。中國畫的筆墨技法應(yīng)該說是中國畫的生命線之一,也可以說是中國畫的起點和底線,舍此,便喪失了中國畫的重要特色。譚仁是深諳這個道理的,他非常講究技法的完美,絲毫不受那些時尚歪理的影響,堅持自己的審美取向,這也是他藝術(shù)上成功的奧秘。

當(dāng)然,在這篇短文中我無法對譚仁藝術(shù)的成功經(jīng)驗做全面的詮釋,只能擇要以自己的理解來試圖探究譚仁的藝術(shù)之路。而譚仁的生活之路則應(yīng)該是一篇更大的文章,他青春年少起就經(jīng)歷坎坷,當(dāng)過勤雜工、養(yǎng)路工、裝卸工、司爐工,當(dāng)過美工,也當(dāng)過廠長,飽受了種種艱難苦楚,也嘗遍了樣樣酸甜苦辣。不過,也“因禍得福”,養(yǎng)成了他堅毅沉靜的性格和深刻達(dá)觀的眼力,以及平和超然的心態(tài),勤奮

拼搏的精神,這對他的藝術(shù)無疑是作用非凡的。當(dāng)然,回顧起來不免有些酸楚,但好在如今遇上了中國最好的時期,且“古稀之年”也不再“古稀”了,世界衛(wèi)生組織把人的六十歲以后定為“生命質(zhì)量期”,我想譚仁學(xué)兄今后一定會更大地?fù)]發(fā)他生命的能量,創(chuàng)作出更多更好的作品,登上藝術(shù)的新高峰!

(黃鐵山,曾任中國美術(shù)家協(xié)會水彩畫藝委會主任,湖南省文聯(lián)副主席,湖南省美術(shù)家協(xié)會主席,享受政府津貼。)